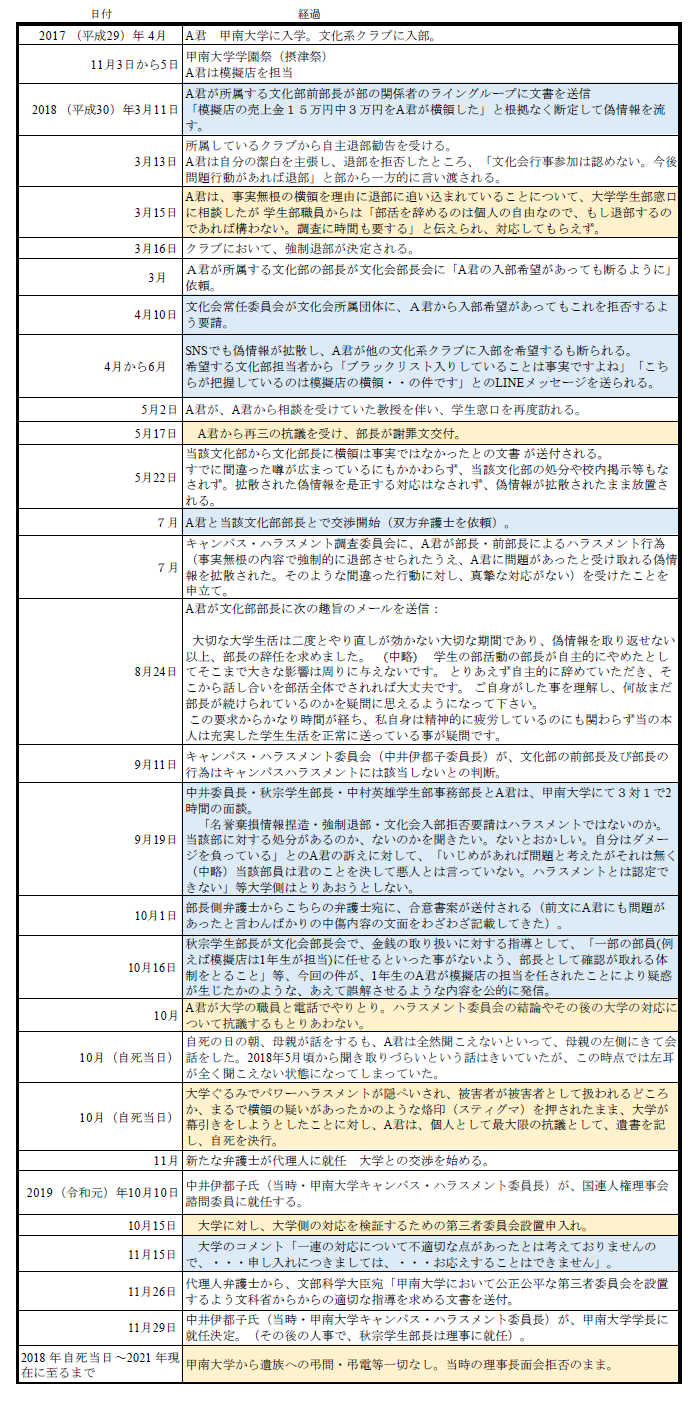

前3回の記事に続き、昨年4月に取り上げた事件

甲南大学での学生の自死事件(以前の記事)

についての続報である。「一連の経過」改訂版を下に示して連載を始める:

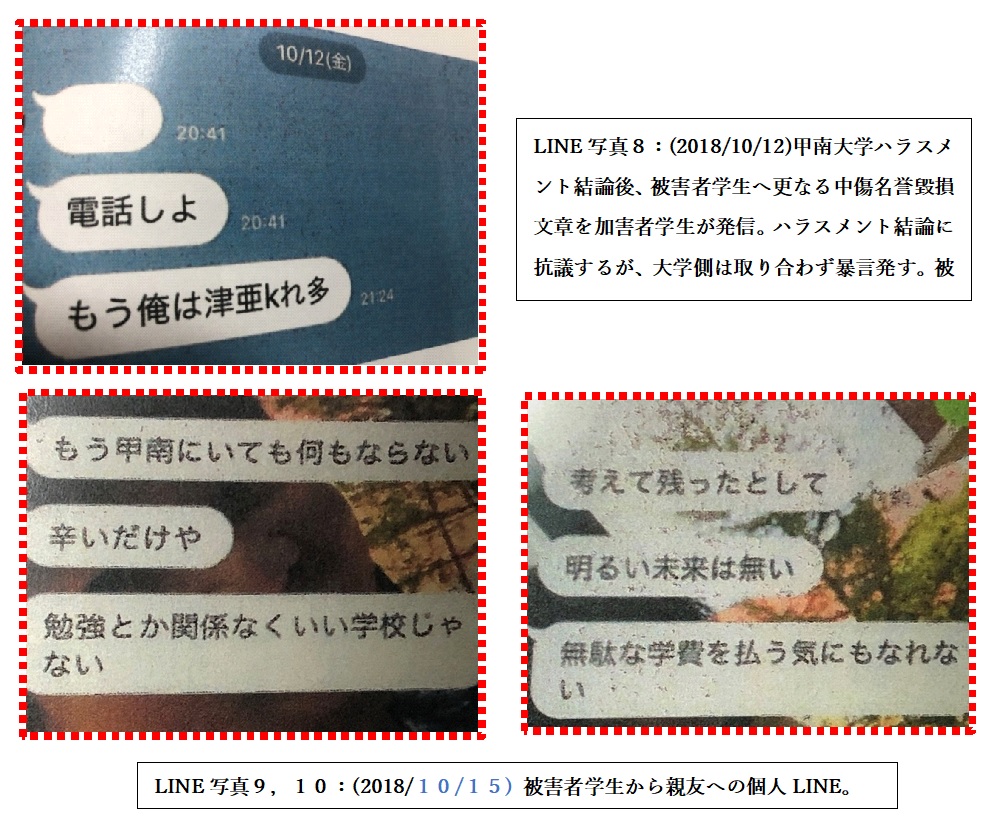

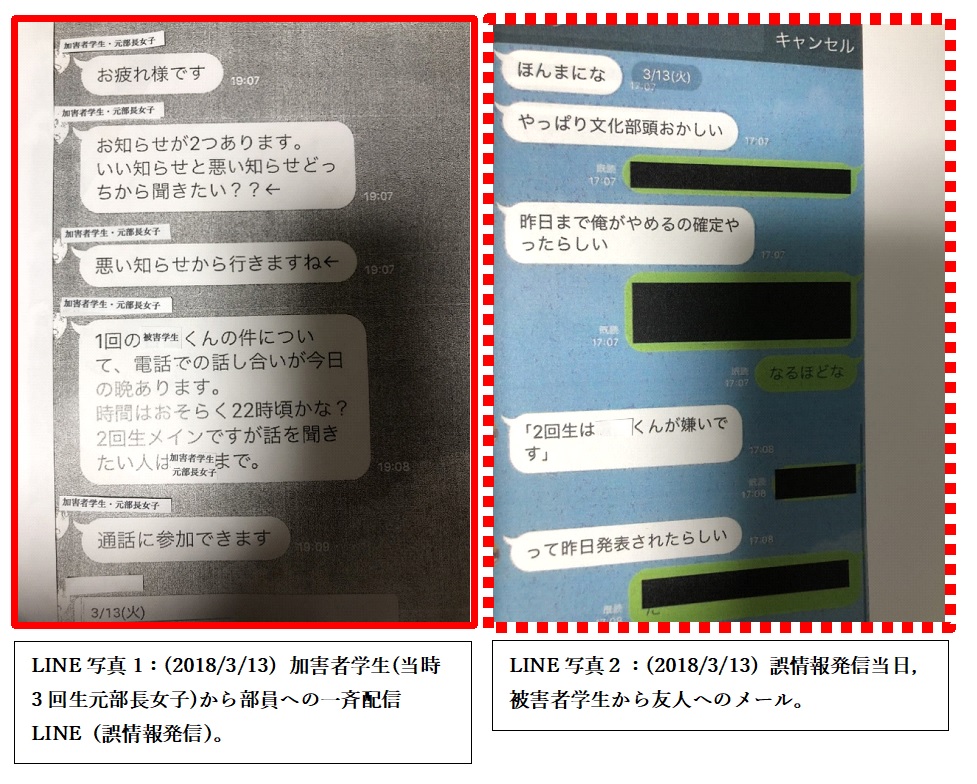

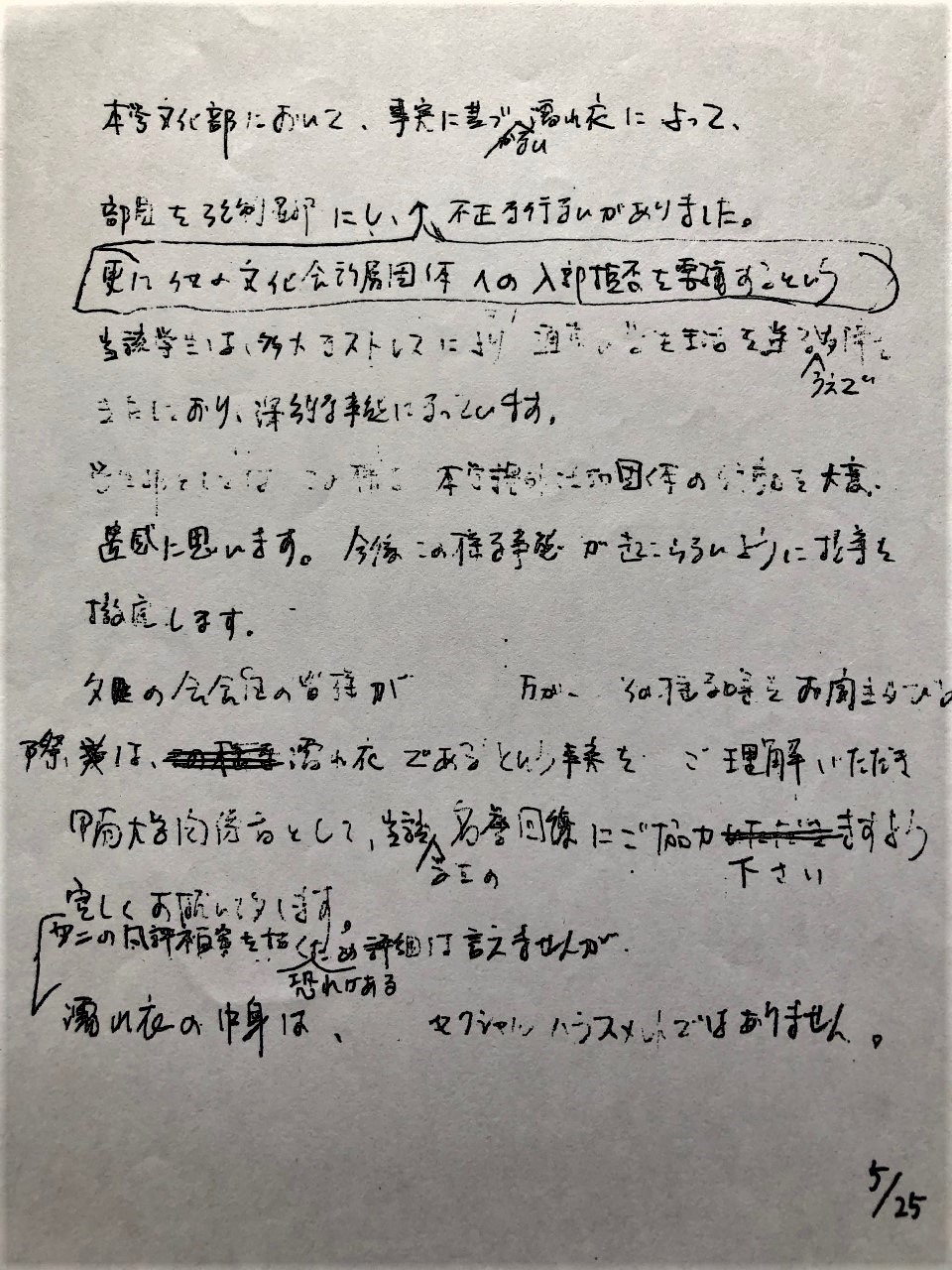

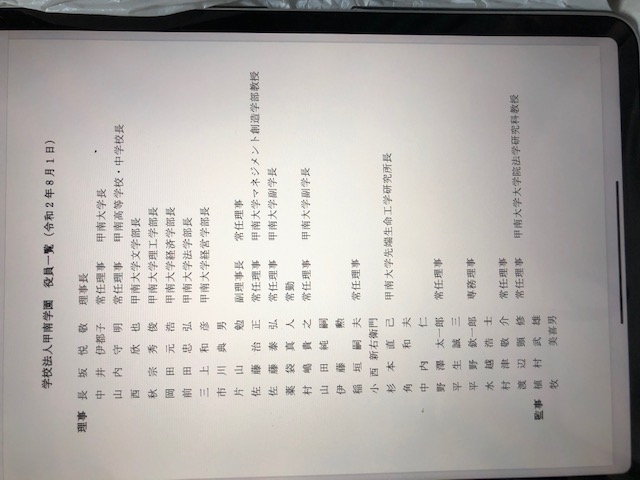

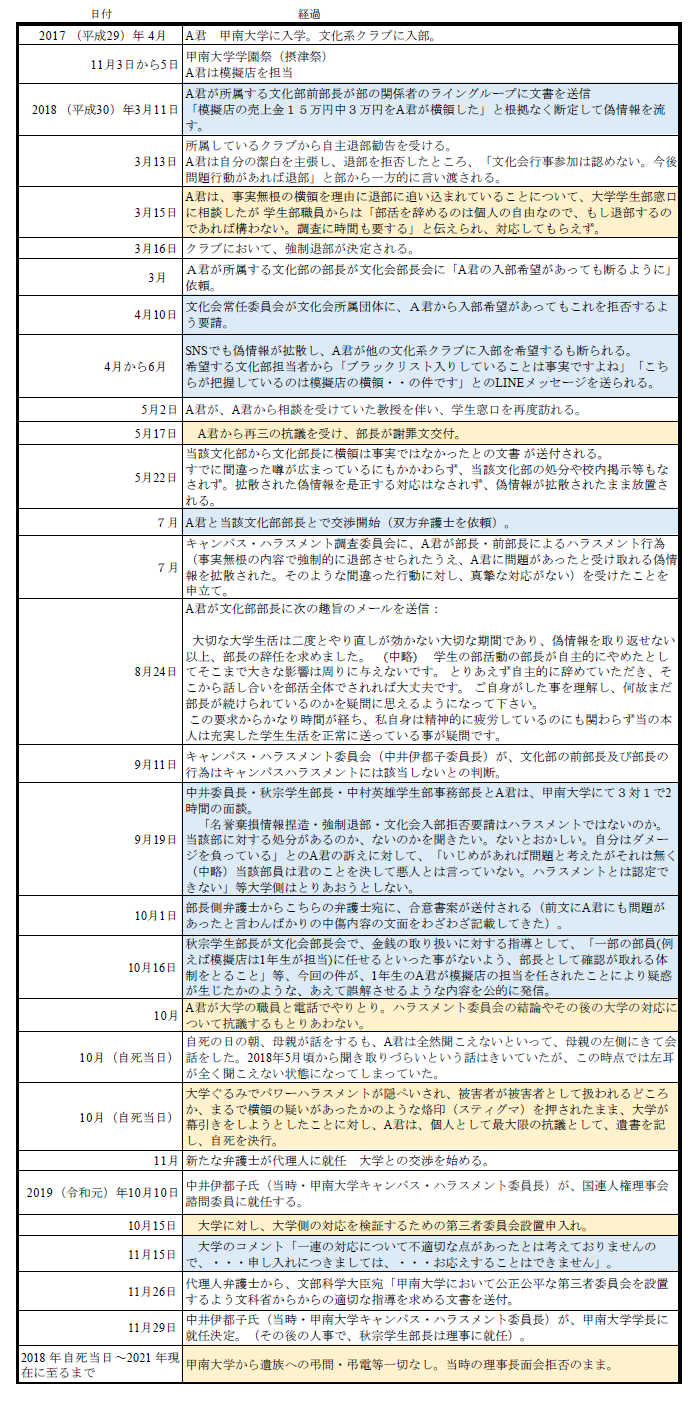

【概要再掲】2018年3月11日、甲南大学文化部(文化系サークルの集合体)において、歴代部長を中心とした部活動の上級生が大学公認部の権限を利用し、目障りな下級生を排除するための名誉棄損誤情報をでっち上げ、意図的に外部に流布した。これが重大なパワーハラスメント事件の発端である。以下、ご家族の手記から続けて引用する:

【抗議の自死】

中井ハラスメント委員長、秋宗学生部長の発言の後、遂に「抗議の自死」に至った。

被害者学生は、警察が第一発見者となるように工夫し、他者に迷惑がかからない配慮をして、自死を決行した。命懸けで、警察に甲南大学ハラスメント被害を届けたのである!

被害者学生の様子がおかしいと心配した友人から、自死の当日に学生部窓口に連絡があったが、応対した大学職員は、「そんなに大事(おおごと)にしていいのか」として、直ぐに対応しなかった。そして、かなりのタイムラグの後、中村英雄学生部事務部長から被害者学生の自宅に電話があったのは、自死の後であった。このとき遺族が甲南大学と直接交わした会話は、約30秒のみである:「これまで何度も抗議した。取り返しのつかないことが起こってしまった」との遺族の言葉に対して、中村学生部事務部長は、間を置かず「わかりました。弁護士の名前を教えて下さい」との言葉だけで終わった。

○ 抗議の自死後

被害者学生側の当時の代理人弁護士は、代理人として被害者学生とのやり取りは行っていたが、大学に文章を出すことは無かった。学生の自死後、遺族に「もっと早く伝えるべきだったが、自分の子供が甲南学園の中学に通っているので、これ以上この件に関われない」と代理人契約は打ち切られた。遺族は当時の弁護士を信じていただけに大変なショックを受けた(当時の代理人が決定したいきさつ:被害者学生と母が、2018年6月、かかりつけ医の紹介で、ある弁護士を尋ねたところ「自分は甲南大学大学院の関係者なので適任者を紹介する。君は非常にしっかりした人物なので、以後は自分で弁護士と相談し、親は大学に出向かない方が良い」と言われ、そのアドバイスで当時の代理人が決まった)。

現在の代理人弁護士に出会うまで、何人もの弁護士と話をしたが「甲南大学」と聞くと皆一変して無理だと断られた。これまでにも甲南ハラスメント問題は水面下で何度もあったらしいが、恐らくこのような事情でメディアで大きく報じられていないだけであることが遺族には漏れ聞こえてくる。

○ 母が、知人・友人・恩師達から聞いた被害者学生の様子

自宅に弔問に訪れてくれた当時のあるアルバイト先の店長曰く、「平素一番いきいきと仕事をしていたのに、3月のパワハラ後の時期、あまりに落ち込んだ様子だったので理由を尋ねると、『部長に嫌われて、その他と結託して悪い噂を流され、はぶられている。部活辞めたくないけど回避できない。大学に言ったが取り合ってくれなかった。みんなで丸め込んでいる。』と話した後『でも僕は、頑張ります。』と言っていた。」という。

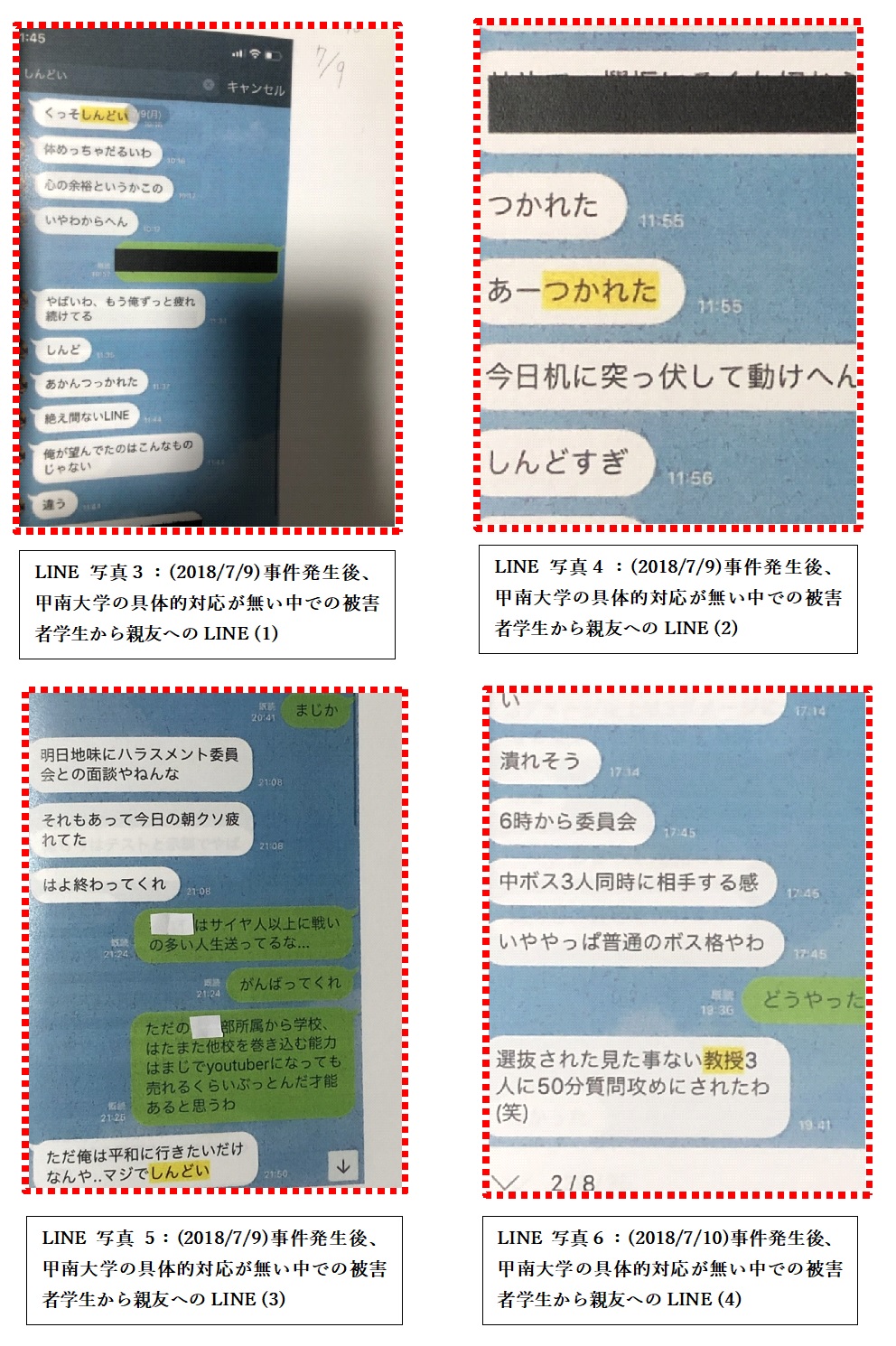

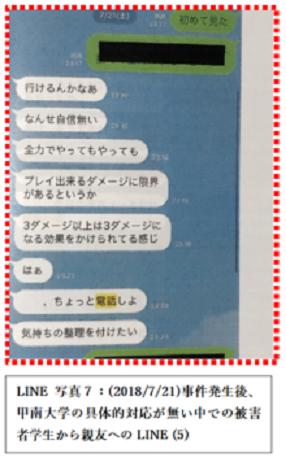

一緒にアルバイトをしていた長年の親友は、「普段から部活動を誇らしく語っていた。だからこそ面くらった、自分の居場所が居場所じゃ無くなる辛さをその様子から感じた。当時の甲南大学の酷い対応を思い起こせば、悲しみと憤りが蘇る」という。

被害者学生は、おおらかで優しく小学校・中高の親友達からも人望厚く、直接指導を受けた恩師たちは一様に、「純真で責任感強く、人一倍努力家で、将来が楽しみだった」と無念の涙を流してくれた。(遺書には)家族全員と親友に、愛情あふれる自分の思いを綴り残している。また、自分が受けた被害の記録と、甲南大学及び加害者学生への抗議文もしっかりと綴り日付と名前のサインを記している。

【自死後の甲南大学の無責任な対応】

○ 甲南大学の隠蔽体質

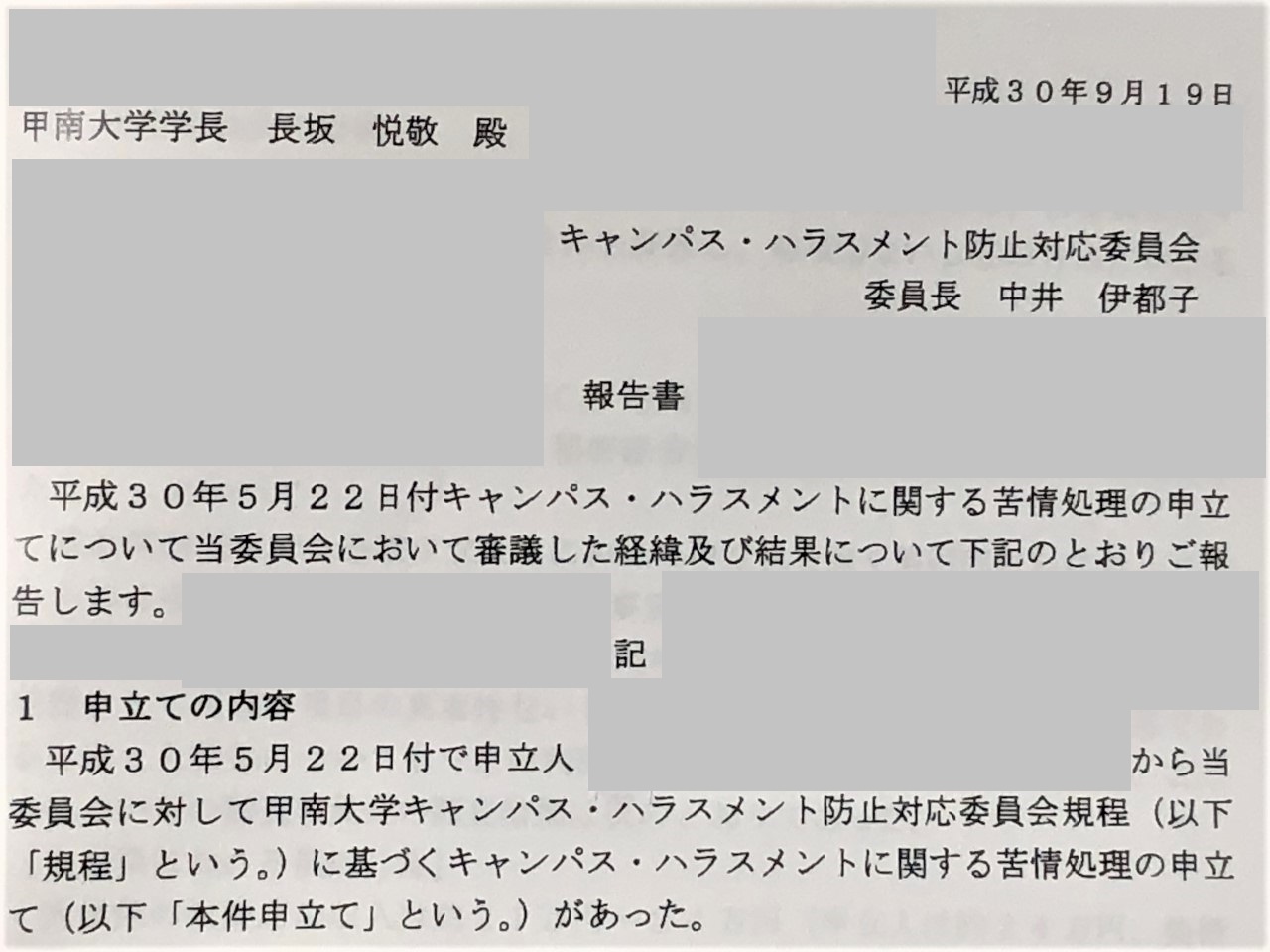

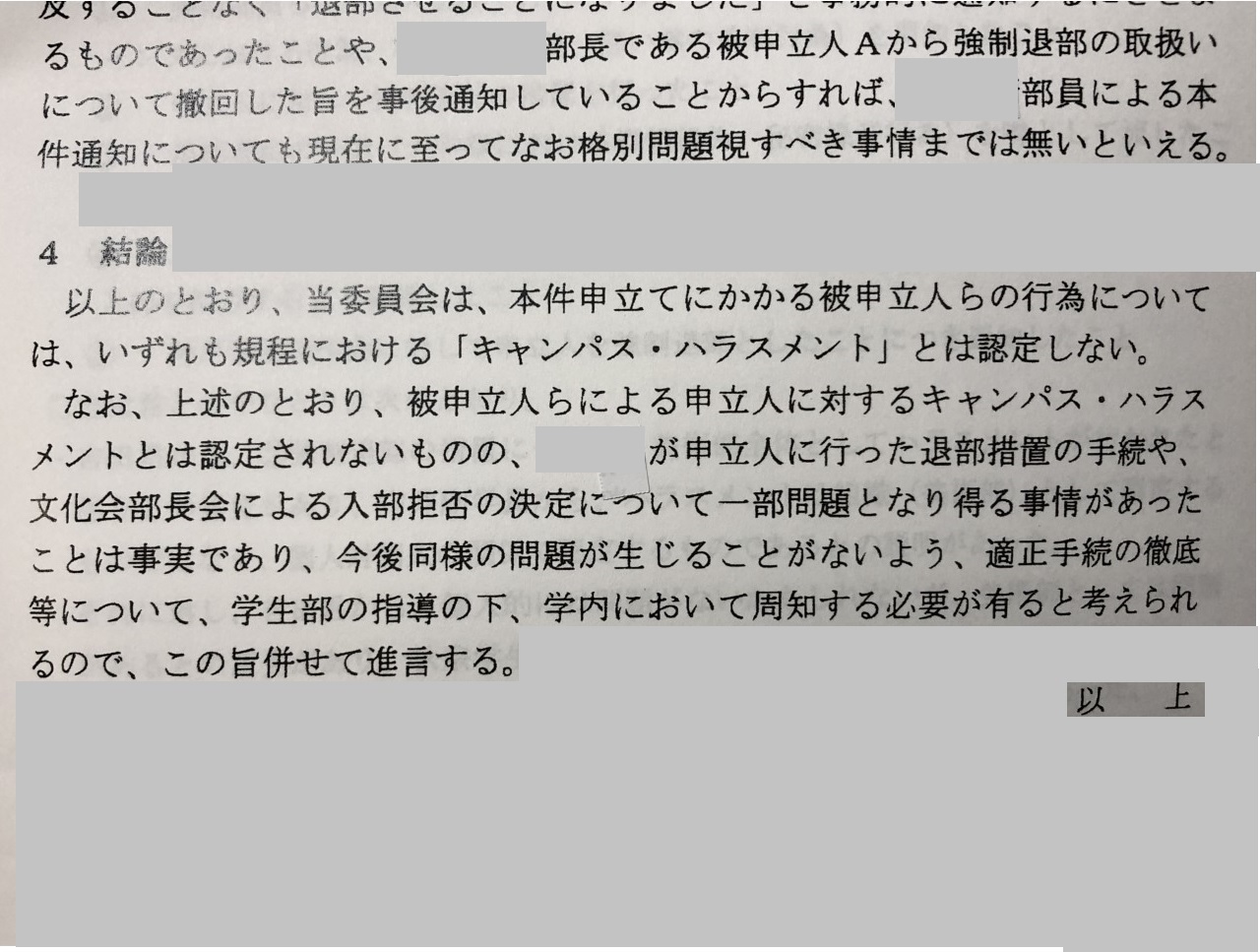

甲南大学ハラスメント委員会は、本件の虚偽情報の拡散について、「現在に至ってなお格別問題視すべき事情までは無いといえる」と学生の被害を無かったものとした。被害者学生は、秋宗学生部長からの「どう処分してほしいか」という問いに対して「加害者部長の交代・当該部活動の休止」の2点を示したが、処分はされず、偽情報が打ち消されない状況の中で、文化会学生から被害者学生には、「団体を軽く見ている」という発言も飛び出した。早期に加害者に常識的な人間教育を行わなかった甲南大学の罪は深い。我が息子は、2018年3月以降、大学の対応に傷つきながら、徐々に聴力を失いつつも、自身の名誉回復に全力を尽くした末、同年10月抗議のために命を絶った。

甲南大学は、自らの大学の学生が、学生生活に関係する事柄を理由にして、しかも、大学にもその問題を訴えかけていたにも関わらず、命を絶ったというのに、学生の自死がわかった後も、遺族と向き合って言葉を交わすことはなかった。遺族と関わることを避けていた。その一方で、甲南大学は加害者学生及びその家族とこっそり会合し、いまだに加害者学生も「自分たちに問題は無い」と未だ当方への謝罪はない。

魅力ある他大学にも複数合格していたのに、本人が地元での起業を目的として「甲南大学」を選び、それに賛同してしまったことを遺族は心から後悔している。

大学においても、例えば旅行会社と同じように、万一の問題が起こった時に、初めてその大学の本当の価値が露呈するだろう。

しかし残念ながら、甲南大学は時代に逆行した「村社会」で、被害は隠蔽され、問題行動があっても、外部に漏れなければ誰も責任を取らない。被害内容の聞き取りは、途中から虚偽の自白を強要するようなやり取りに変容し、「やっていないから、言っていない!(父母の会事務局職員・会長も確認)」の学生の声を、甲南大学はメディアに「横領の事実は無かったものの男子学生が誤解を招く発言をしていて、他の学生が横領は真実と信じたのはやむを得ないと判断した。一連の本学の対応に問題はなく、第三者委員会の調査には応えられない」と更に誤解が生じるコメントを発し論点をすり替えた。それは、更なる惨憺たる名誉棄損のハラスメント行為である。

問題を問題としない甲南大学・Konan Universityの常識の感覚が一般社会常識とはズレていること、そうしなければ「2018年問題」(注2018年をめどに18歳以下の人口が減少期に入ることで、学生獲得戦争が過熱し、大学の倒産もありうるという問題)に対し甲南大学が生き残れない程の切羽詰まった状況であることを、母親は息子の自死を通じて嫌というほど知ってしまった。

パワハラ発生後、せめて、甲南大学が加害者部長を交代させるとか、適切な文章を出すなど何らかの適切な対処をしていれば、こんなことにはならなかっただろう。

「被害者学生自死」後に、非公開で当該部と加害者学生に軽微な「注意」など発しているが、「アリバイ工作」以外何の意味も無く、かけがえのない命は取り返せない。

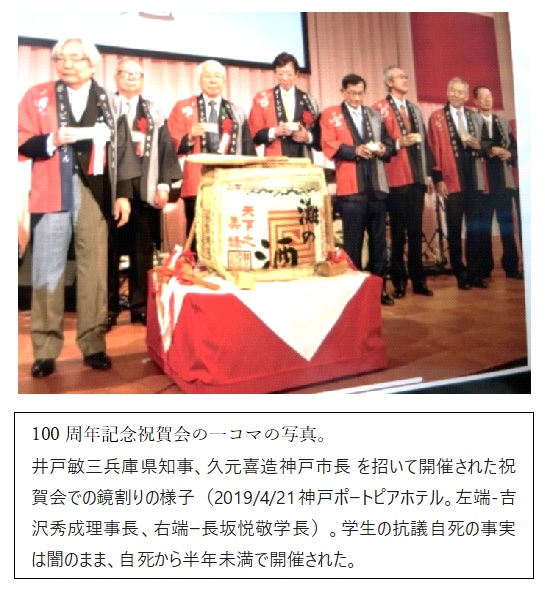

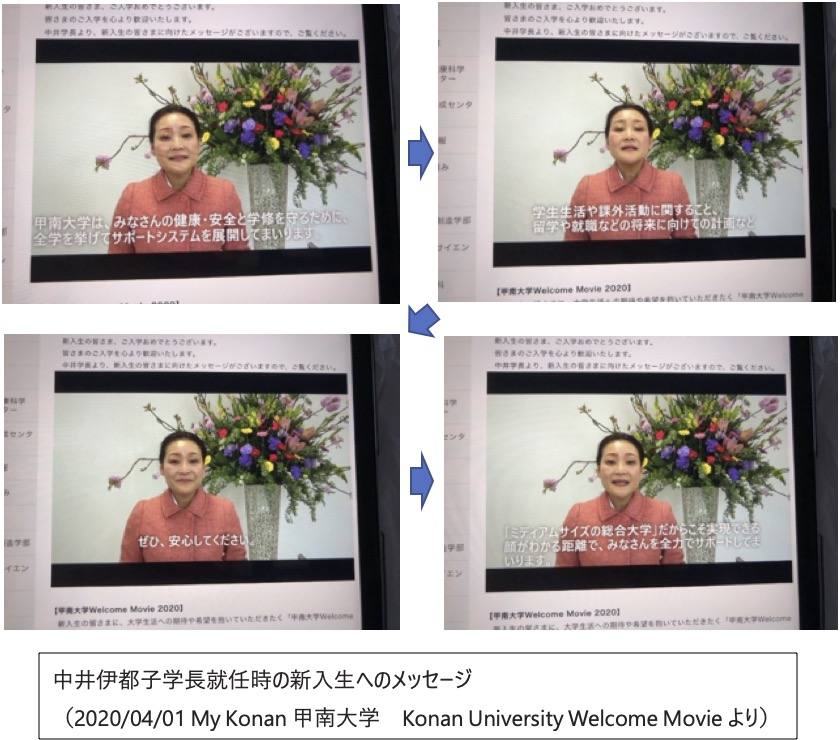

○ 報道後の甲南大学の無神経な対応

2019年4月「甲南大学生自死報道」の後に、甲南の公式ネットMy KONAN上で「本学学生に関する報道について、(言い訳中略)本学の対応に問題は無かったと考えていますが、(言い訳中略)改めて心よりご冥福をお祈り申し上げます」という無神経な記載を見つけた。

甲南大学は、ひたすら「言い訳」を繰り返すのみである。学生を抗議自死に追いやり、1年半後に報道で暴かれ、ネット上で被害者に「冥福」という言葉を使うデリカシーの無さには、改めて驚いた。

かけがえのない大切な体は骨になっても、魂は、現在も信念を貫いて存在している。

○ 被害学生や家族に投げられた酷い言葉の数々

被害学生が抗議の自死に至るまでの間、あれほど、母親も言葉を尽くして何度も抗議したのに、甲南大学は被害者学生の基本的な人権さえ保護することなく「被害者と加害者の言い分が違うので、まだ納得できない」等とし、

加害者学生はラインで一斉連絡しながら排除目的のハラスメントを実行したのに(連載2回目に掲載)、「加害者達の口裏合わせだとは思わない」と取り合わなかった。

被害学生は、「何度も聞くと君の説明内容が異なっている」とも言われた。基本的な説明は何も変わっていない。何度も聞かれ、説明の仕方が変わった言葉尻を捉えられた。被害者を守るという発想は、かけらもなかった。毎回、怒りを通り越して呆れるばかりで、心身共に疲弊させられた。

ふりかえれば、甲南大学は、初動の間違いを引き返して訂正・謝罪せず、被害者学生と家族に以下のような暴言の数々を浴びせ続けた。

「大体君ね、いつまでそんなことを言っているの?黙らなければ君の就職にも響く」

「大学側はこれ以上に君を陥れることはしない」

「部のハラスメントとは?何のことですか」

「残念ながら君を要注意人物とみなす」

「君やったと言ったよね?」

「ハラスメントは認められなかった。現在に至っても問題だとは大学は認識していない」

「実社会では問題のあった人物が自分から辞めるのは普通のことだ(被害者に対して)」

「全部録音していますか?全部録音していなければ、うちの大学の学生の人数は多いのだから、いちいちこんな問題を覚えていられませんよ」

「いつまでも、そんなことばかり言っているから、もうお宅とは話をしたくないのですよ」「お母さんにも伝えた(?)、ハラスメントは個人対象であり、それを理解して訴えたはず」

録音記録を全部文章化し書きだせば、まだまだありキリが無い。誰がこれらの「学生人権蔑視発言」をしたかは、当人がこの文章を読めば直ぐに、ぐさりと心に思い当たるだろう。

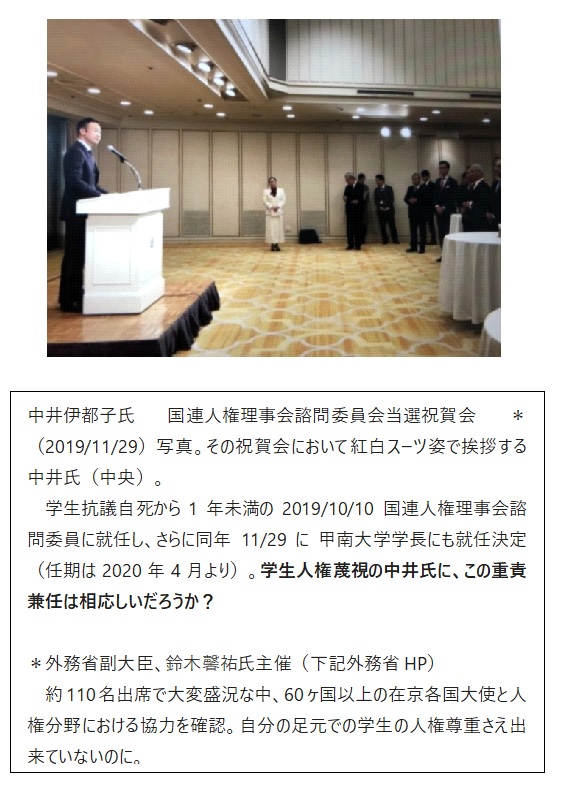

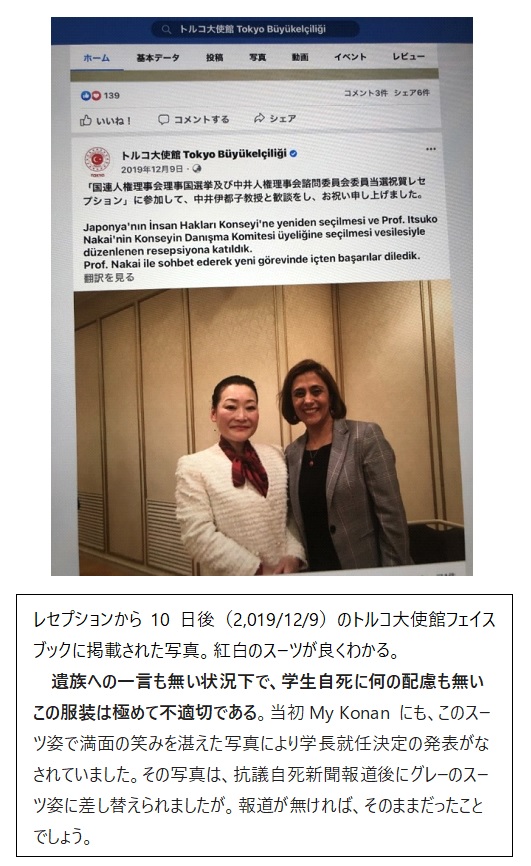

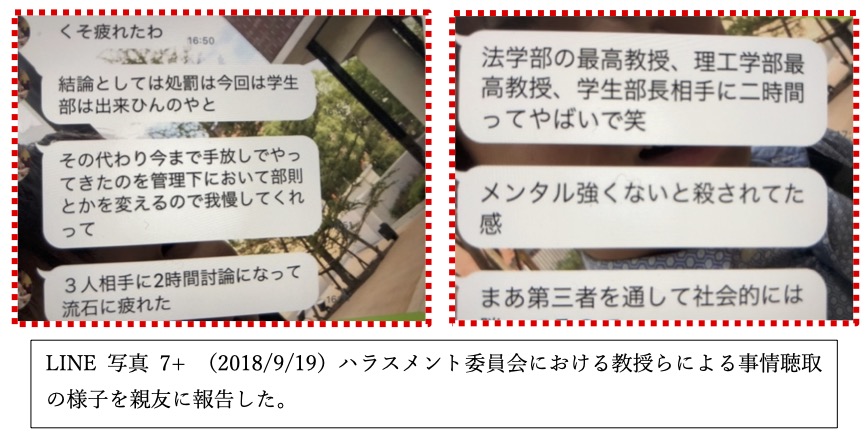

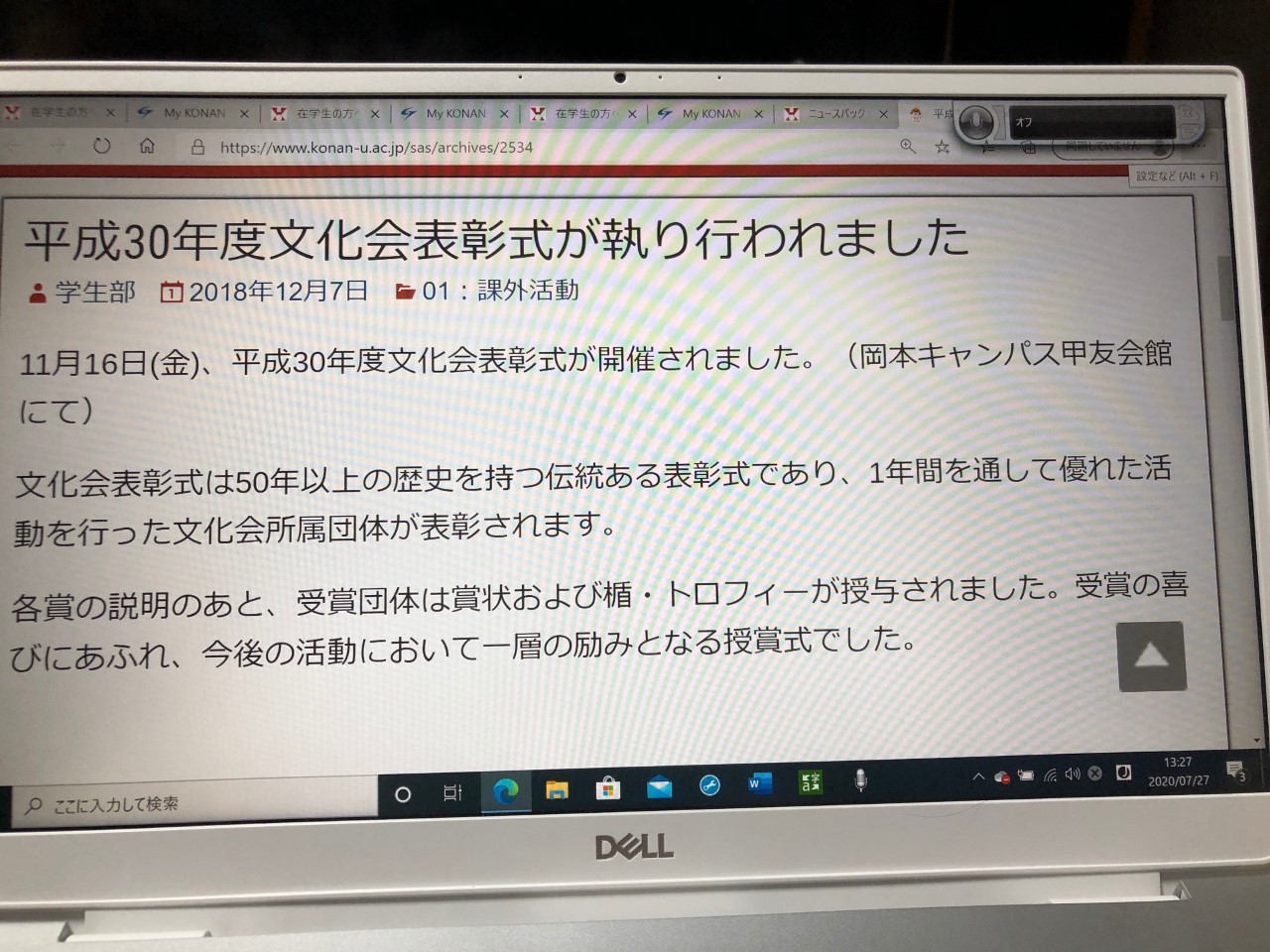

中井伊都子ハラスメント委員長は、「本学(甲南大学)における『キャンパスハラスメント』については規程第2条第1項各号に定義されているところ、本件においては、同項第3号『課外活動も含め学修活動のすべての領域において、優位な立場にある者が、その立場等を利用し、教育指導上逸脱した行為・言動によって相手方に心的傷害を与え活動意欲を失わせること』に該当するか否かを判断することとなる」とした上で、本件の問題点を指摘しつつも、「格別問題視すべき事情まではない」などと被害実態を無視し、『いずれも、キャンパスハラスメントに該当しない』」という甲南オリジナルの法を適用した。更に酷いことには、さも被害者学生に問題があるかのような、「被害トラブルについての苦情を書いた文章の内容が場違いなものであった」「部が組織的に情報を流している事実が確認できなかった」「部長らによる嫌疑の内容の周知は徒らに申立人(被害者学生)の悪事を広めるために行われたものではなく、(中略)逸脱した行為・言動であったとはいえない」等々の無茶苦茶な文言で「キャンパスハラスメントとは認定できない」という結論へと終着させた。そして、中井副学長(当時)、秋宗学生部長からの面談での最後の言葉掛けは、耳を疑うかのような「困った場合は力になるので、いつでも申し出てほしい」との、2018年3月からの経緯に真っ向から逆行する伝達であった。

「大学のどこに言えばいいのか。瑕疵で済まされているが、自分はダメージを負っている。納得がいかない。警察に届けることも考えている」と訴える当時の息子の心中を思い起こすほどに、なお悲痛である。

今となっては、一時でも甲南学園に関わったことが、遺族として無念極まりない結果となった。「人間教育」に合致しないイメージ営業優先の大学コンプライアンスを掲げ『閉鎖的な教育現場での言葉が学生を死に追いやった事実』を認識し、(大学の担当者は)生涯その事実を心に刻んで間違いを悔いて欲しい。

【なんの反省もない甲南大学】

甲南大学を信じて入学したことを悔やんでも悔やみきれない日々が、自死被害者学生とその遺族には、これから先も永遠に続くだろう。

より酷くなっていく甲南大学の高圧的な態度に、被害者学生は2018年6月以降母親に話していたーー「甲南大学∞マークは首を絞める綱にしか見えなくなってきた」と。

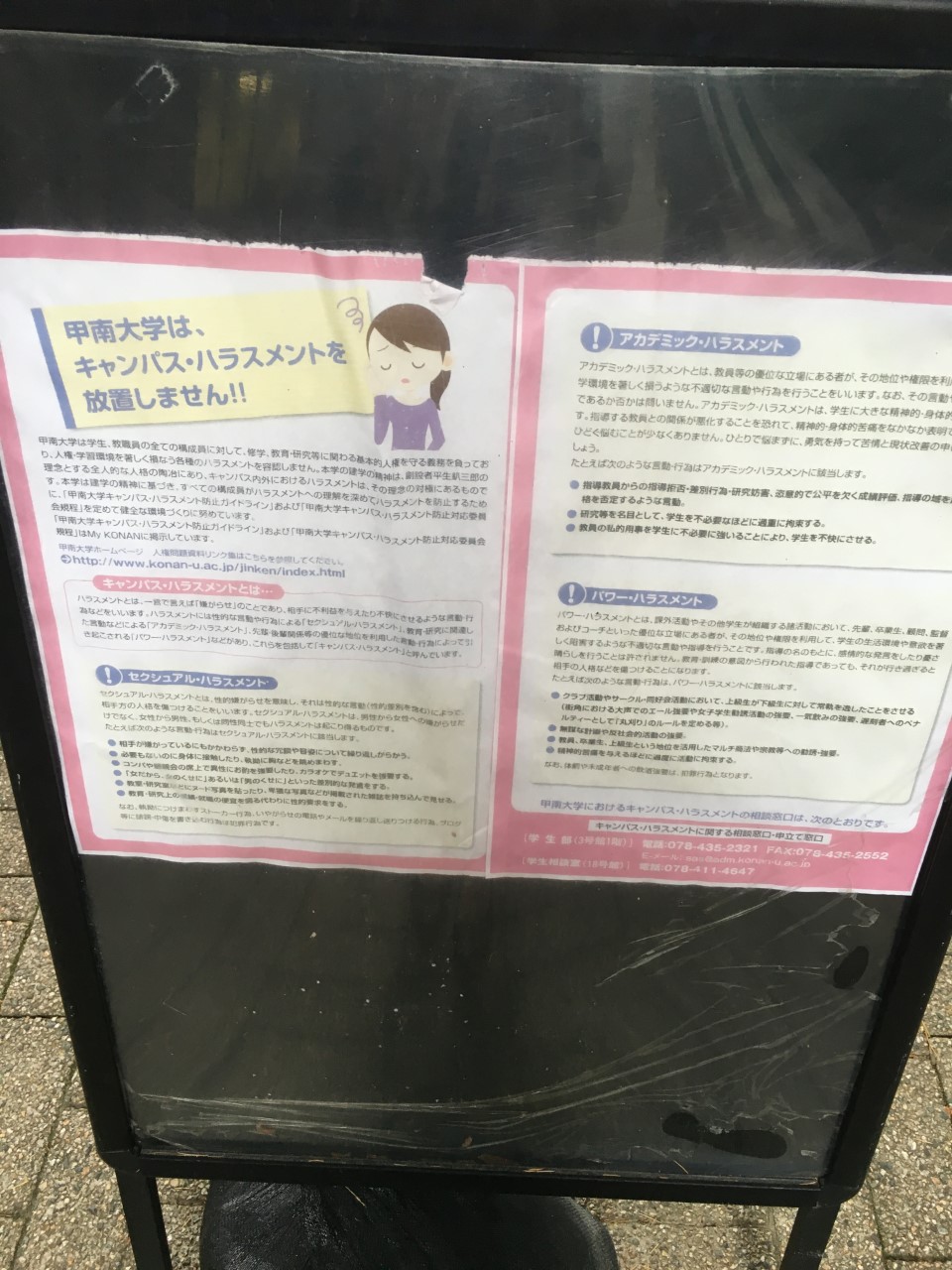

(甲南大学HPより↓↓↓)

甲南大学を語るには5つ目のキーワード【ハラスメント】が要りそうである。

2/6頁

2/6頁